アルゲリッチについて 第2章

ショパン ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調作品11

ピアノ:マルタ・アルゲリッチ

指 揮:クラウディオ・アバド

ロンドン交響楽団

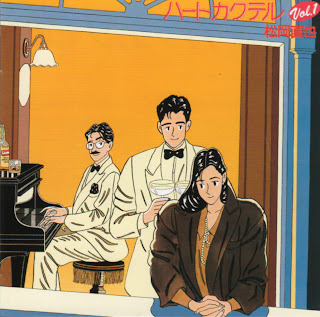

本稿にも書いたが、雑誌「レコード芸術」でアルゲリッチを知り、その後すぐに買ったのが、図1のショパンのピアノ協奏曲第1番のアルバムである。

勿論、あの時代だから媒体はレコード盤だ。

これまで、いろいろなところで述べてきたけれど、改めてレコードジャケットはいいですネ。どこに置いてもインテリアの一部になってしまうから・・・

|

| <図1> LPレコードのアルバム |

ところで、彼女はこのレコードを出すまでにショパンのピアノ・ソナタなど器楽曲のアルバムを数枚出していたけれど、僕がこのアルバムを第一に選んだのは、僕自身が若かったからだと思う。

というのは、クラシック音楽の好みは年代によって異なるもので、若者は当然迫力ある管弦楽曲や交響曲・協奏曲を好むもの。

思いおこせば、当時はチャイコフスキーの交響曲第5番、グリーグのピアノ協奏曲、そしてベートーヴェンの交響曲第5番「運命」など迫力ある曲を好んで聴いていたもんだ。

正直、器楽曲など室内楽はちょっと物足りなかったのだ。

やがて年齢を重ねてくると弦楽四重奏やヴァイオリン・ソナタなどの小編成の室内楽へと好みは変わっていく。(チョッと古臭い考え方でしょうか)

そして、さらに年齢を重ねてゆくと「運命」のような激しい曲のなかに、ゆったりとした美しい旋律が隠れていることに気が付く。「運命」の魅力は単に「ダダダダーーン」だけではないことに。

でも、こうした傾向はクラシック音楽に限らず、一般的な道理だと思う。

いつの時代も若者は「派手な動き」や「フォルテシモ」を好み、年配者は「落ち着き」と「ピアニシモ」を好むのは極々自然なことなのだ。

余談ですが、かつてこんなコマーシャルがあったのを覚えているだろうか?

中年男性の横をバイクの集団が駆け抜けてゆくシーンがあり、その後にこんなナレーションが流れます。

「青春が走り去った後の静けさが好きだ」

実にキザな台詞ですが、現在でも充分に通用するコピーだと思うのですが・・・

確かマツダの「ルーチェ」という車のコマーシャルで、出演していた中年男性は作曲家の黛敏郎さんだったと思う。

*おぼろげなので間違っていたらお許しください。

話を元に戻して。

恐らく僕も、当時は小編成の器楽曲や室内楽曲よりも、オーケストラを主体にした交響曲や協奏曲に魅力を感じていて、まずこのアルバムを買うことを選んだのだと思っている。

当時は高校生だったので、一枚2,000円のレコードはかなりの負担で、どれを買うかはその時の入念な下調べと勇気ある決断を伴ったはずだ。

でも、そこには選ぶ楽しさと一枚一枚への愛着もあったのだ。

アルバムのライナーノーツによれば、録音年月日は1968年2月2日から12日とあるから、あのショパンコンクールから3年経ってのアルバムである。

そうなると、このアルバムはアルゲリッチが名門ドイツ・グラモフォンと交わしていた、あの特別待遇的契約の一環としてレコーディングされたものだったのか。

断定はできません。

さて、一大決心の末購入したこのアルバム。アルゲリッチとアバドによる演奏も然る事乍ら、当時の僕は、ショパンのピアノ協奏曲第1番を全曲通して聴いたことがなかったのである。

|

| <図3 図2の拡大図 > |

そのためか「MARTHA ARGERICH」のARGERICH部分がドイツ読み(図3)になった結果だ。

また、彼女の契約レコード会社がドイツ・グラモフォンというのも関係していたのだろう。

それにくらべて、わたしなどは縁起かつぎ・神頼みは日常茶飯事だ😞。

コメント

コメントを投稿